CPシステム2 バッテリー交換

| 2008年6月 カプコンCPシステム2のバッテリーを交換しました。 CP2は暗号化されたプログラムのデコードキーをSRAMに保存しています。 基板に通電していないとき、このSRAMは電池によって維持されます。 電池が切れるとデコードキーが消失し、ゲームが起動しなくなります。 そうなったらもうメーカーに修理依頼するしかありません。 ¥20,000くらいかかるようです。 CP2の電池は5〜6年もつと言われています。 1つだけ持っているCP2基板「グレート魔法大作戦」(2000年)は 2008年6月時点でまだ生きていましたが、そろそろ危なそうです。 このまま寿命を迎えればメーカー修理に出すことになります。 しかし高い修理費を出す気はないので自分で電池交換しました。 【参考】 http://cps2shock.retrogames.com/suicide.html http://members.jcom.home.ne.jp/moulton/kiban/CP2.html http://www.capcom.co.jp/newproducts/arcade/gmahou/index.html 【注意】 ・ネジ1本に手をかけた時点でメーカー保証は受けられなくなります。 ・改造は自己責任で行ってください。 ・この改造であなた及びあなたの基板にいかなる不都合が起ころうとも、 当サイト管理人は一切の責任を負いません。 【オススメ関連記事】 AD725 RGB to NTSC ビデオエンコーダの製作 基板の映像をテレビに映したり録画できるよう、ビデオ出力に変換します。 Sビデオ端子でテレビ、録画機器、PCビデオキャプチャカードなどに接続 できるようになります。 |

作業手順 (写真クリックで拡大)

|

工具の用意 CP2のマザーボード、サブボードのケースは どちらも同じ特殊なネジで留められています。 これを回すには「ヘックスローブドライバ」を使います。 サイズはT20(星形六角形の直径が3.8mm)です。 東急ハンズで買いました。¥609(税込み) ネジの中心には出っ張りがあるので、 ドライバは先端に穴が空いているタイプを使用します。 【参考】 http://www.hi-k.co.jp/tool/screwdriver/torx_driver.html http://www.anextool.co.jp/ |

|

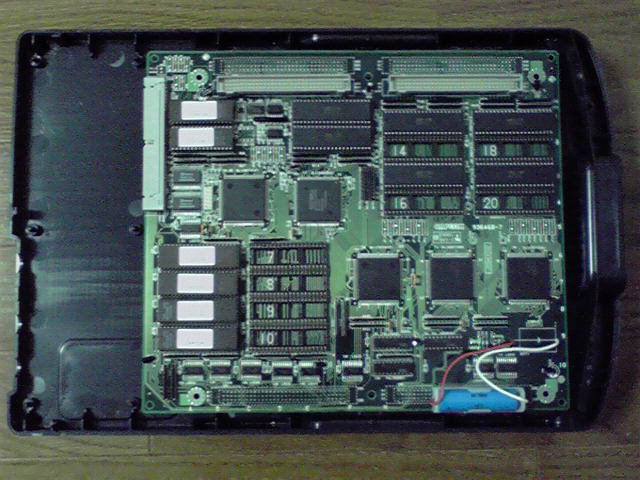

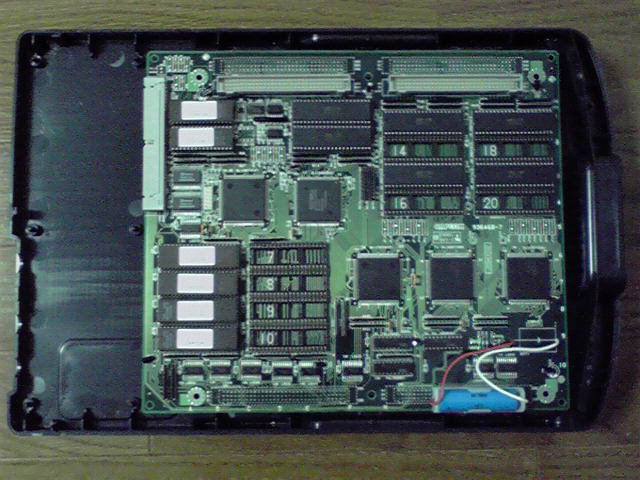

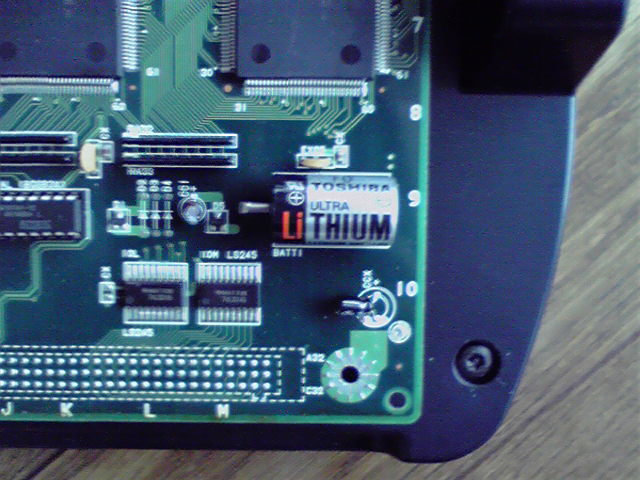

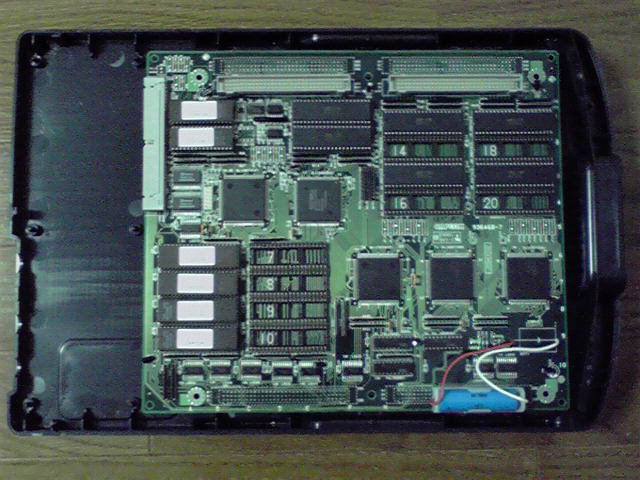

サブボードの電池確認 写真は、サブボードから基板を取り出し、 マザーボードに乗せて全体撮影しています。 右下にある電池を交換します。 セットされている電池はマクセルのER3の場合が多いそうですが、 自分の場合は東芝のER3Vでした。 マクセルのER3と互換性がある電池として知られています。 いずれにしても、これを3.6vの塩化チオニルリチウム電池に 交換します。 |

| 交換作業開始 |

今回の電池交換の方針 ラグ端子付きの電池を基板に直接取り付けるのではなく、 電池ボックスに収めて取り付けることにします。 ・ラグ端子付きよりラグ端子なしの電池の方が安いので。 ・次回交換時に簡単なので。 ・大きい容量の電池に変更したいので。 (ラグ端子…電池に直付けされている、ハンダ付け用の足) 電池ケースの準備 あらかじめ電池ケースにリード線をハンダ付けしておきます。 この準備ができてから電池交換作業に入りましょう。 いざ、電池を外す! 基板の裏側から電池の足にハンダ吸い取り線をあて、 ハンダを吸い取り、電池を外します。 なるべく電池に熱が伝わらないよう、素早く。 |

|

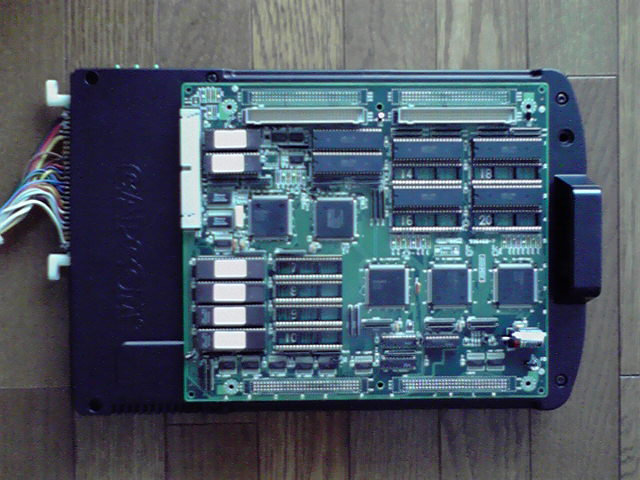

電池ケースの取り付け リード線を基板にハンダ付けします。 +−の向きを間違えないよう十分注意してください。 写真では左側(赤線)が+、右側(白線)が−です。 基板上の電池記号で、長い線が+、短くて太い線が−です。 小学校で習ったことが今ここで役に立ちます! チェックポイント ・+−を間違えていないこと。 ・しっかりハンダ付けできていること。 これが確認できたら電池をセットします。このときもまた、 +−の向きを間違えないよう十分注意してください。 電池ケースはぐらつかないよう絶縁テープなどで固定します。 この交換作業で電池がサブボードから離れていた時間は 10分程度 =もとの電池を外す →電池ボックスを付ける →新しい電池をセットする です。 CP2は電池を外した状態でも1時間程度なら生きているそうです。 しかしなるべく短い時間で作業するに超したことはありません。 |

|

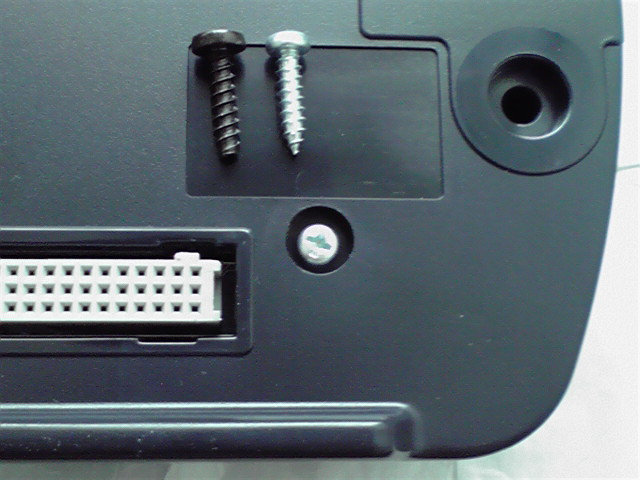

サブボードのケースを閉める 次回電池交換や他の用事で開けるときのことを考えて、 普通の+ネジに交換してもいいかもしれません。 径4mm×長さ16mmのタッピングネジがちょうど合います。 写真では比較のために 元のネジと+ネジを並べて置いてあります。 もちろん元のネジを締めてもよいです。 ヘックスローブドライバをなくさないようにしてください。 ネジはしっかり締めてください。 緩いとケース内で基板がグラグラ浮いてしまい、 マザーボードにうまく刺せなくなります。 |

| 交換直後 |

最初の動作確認 サブボードをマザーボードに差し込みます。 差し込むときにコネクタを壊さないよう注意してください。 ハーネスなどと接続したら筐体/コントロールボックスの 電源を入れ、ゲーム画面がモニタに映ることを確認します。 とりあえず基板が壊れていないことを確認したら、 電源を切り、サブボードを外し、6時間くらい放置します。 「6時間」の理由は適当で、時計で確認しやすいからです。 「もし電池の取り付けに失敗していたらCP2が死ぬ!」くらいの 時間を放置しろということです。 |

| 交換作業完了 |

本番の動作確認 十分に放置した後、また通常通り接続し、電源を入れ、 ゲーム画面がモニタに映ることを確認します。 確認できたら完了です。お疲れ様でした! 画面が出ない場合 電池切れで死んだ基板は、特にメッセージが出るでもなく、 何も映らないそうです。画面が真っ赤になるという話もあります。 今更電池周りのハンダ付け具合を確認しても遅いので、 マザーボード、サブボード、ハーネスの差し込みなど 基本的な接続箇所をもう一度確認してください。 それでもダメならサヨウナラ。 ケースを開けたことでメーカー保証は受けられません。 ましてや電池交換に失敗したなど相手にしてもらえません。 この基板は破棄して別の(生きてる)基板を買い直してください。 |

交換する電池について

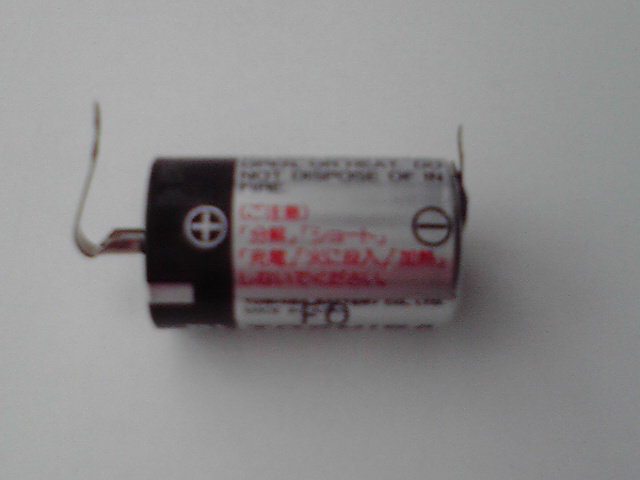

| CP2に使われている電池は「塩化チオニルリチウム電池」です。 国内では日立マクセル製、東芝電池製(製造はFDK社)がありますが、どちらも市販されていません。 両社ともこの電池を組み込む機器を製造しているメーカーにのみ販売しています。 代わりに海外製(主に中国製)のものが、秋葉原の電池専門店やネット通販で購入できます。 電池の型番(規格)は「ER3」「ER-14250」などの呼び方がありますが、同じものを指しています。 大きさは「1/2AA」サイズ=太さが単3電池と同じ、長さが単3電池の半分です。 余談ですが、14250の'14'は太さ14mmを、'250'は長さ25.0mmを表しています。 |

TOSHIBA ULTRA LITHIUM 東芝 ER3V 公称容量1000mAh 最大放電電流 1.0mA ↓サイト閉鎖に伴いURL移動 http://www.toshiba-denchi.jp/ebattery/index_j.htm http://www.toshiba-denchi.jp/ebattery/oem/index.htm http://www.toshiba-denchi.jp/ebattery/oem/er.htm http://www.toshiba-denchi.jp/ebattery/download/index.htm 電池に「F0」と印刷されています。 製造年か製造場所を表す記号だと思うのですが、何もわかりません。 |

(写真はマクセルのサイトより転載。旧シリーズ。上段左端がER3と思われる) マクセル ER3 標準容量1100mAh 標準放電電流40uA(uはマイクロ) http://www.maxell.co.jp/jpn/ http://www.maxell.co.jp/jpn/industrial/battery/lineup/i_er/ |

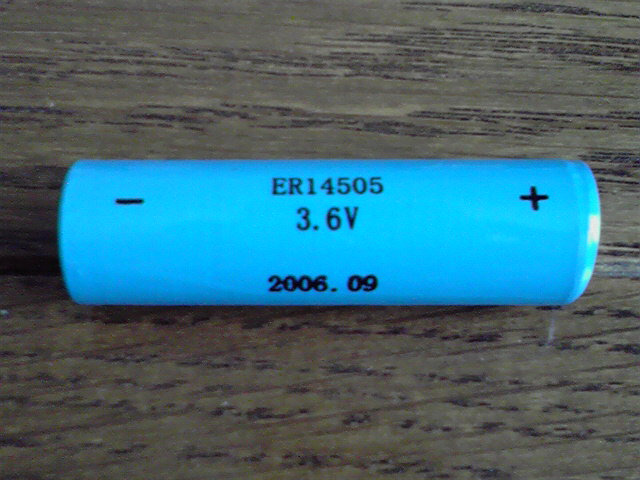

今回使用した電池。メーカー不明。 今回使用した電池。メーカー不明。ネット通販で購入(バッテリスペース)。 スペックシートはpdfでダウンロードできました。 ER14505 公称容量:2400mAh 公称電圧:3.6V 【スペックシートから一部抜粋】 Nominal capacity (at 1 mA +20℃ 2.0V cut off. The capacity restored by the cell varies according to current drain, temperature and cut off). : 2.4Ah |

CP2組み込みの電池はER3(ER14250)ですが、容量やサイズの違いで何種類かあることを 自分は知っていたので、交換するときは容量の大きいものを使おうと決めていました。 容量が大きければ寿命が延びる(次回の電池交換が遠のく)からです。 今回使ったものはER14505の端子なしタイプです。 このサイズは他にER6(端子あり)、ER6C(端子なし)と表記されていることもあります。 常識的なこととして、端子なしの電池に直接リード線をハンダ付けしてはいけません。 「ちょっとくらいなら…」とか考えないでください。危険です。 塩化チオニルリチウム電池のことをいろいろ検索してみてください。 いくつかの知識が身につきます。 ・自己放電が1年で1%と、非常に少ない。 ・一次電池なので充電してはいけない。 単3型の塩化チオニルリチウム電池は、通販サイトで一般向け商品が販売されていることも あるようです。しかし業務用のものと比べて容量が少なく、例えば1800mAhだったりします。 CP2に使えないわけではないですが、上記写真の業務用(2400mAh)ほどは長持ちしません。 |

次回交換時期を考える

| 次回の電池交換時期を検討します。 塩化チオニルリチウム電池は現在の電圧から残り寿命を逆算することができません。 長い間ほぼ一定の電圧を保ち、ある時を境に電圧が落ち始めるという特性だからです。 そうすると機器の消費電力をもとに、電池が持つ容量から割り出すことになります。 CP2では1000mAhないし1100mAhで5〜6年もつという見解が多数あるようですし、 ここから計算してみましょう。 CP2組み込みのER3は1000mAhないし1100mAhです。これで5〜6年もちます。 もちろん基板の動作環境や保存状態、気温や湿度などの条件で変わってきますが、 そのことも込みで5〜6年もつと言われているのでしょう。 交換したER14505(ER6)は2400mAhなので、同条件でも10年以上持ちそうです。 実際の基板状態をもとに、もう少し詳しく考察してみましょう。 今回電池交換した「グレート魔法大作戦」は2000年7月に新古品で購入しました。 数ヶ月遊んだ後はほとんど押し入れの中、起動チェックで年1回通電する程度でした。 このような状況で2008年6月、まだ寿命は来ていませんでした。8年生きています。 あるユーザーの「グレート魔法大作戦」の電池はマクセルER3で97年製だったそうです。 このゲームの稼働開始は2000年2月頃なので、電池容量は2〜3%減ります。 またこのユーザーは2008年3月に「ちょっと前に電池交換済み」と言っています。 「ちょっと前」は、この際「つい最近」と解釈してしまいましょう。 1100mAh x 97% = 1067mAh、これで8年もったということになります。 動作環境や保存状態、気温や湿度などの条件が良ければ8年くらいもち、 ゲーセンの過酷な環境や保存状態が悪ければ5〜6年かそれ以下に寿命が縮む。 話は合いますね。 さて、交換した電池の容量は2400mAhで、製造は2006年9月です。 2年経過で2%容量が減っているとしましょう。 今後この基板を大切に使用するとして、何年もつでしょうか。 2400mAh x 98% = 2352mAh 1000mAh : 8年 = 2352mAh : Y年 → Y = 18.8年 …って条件良すぎだろ! 製造メーカーも製造場所もわからない電池ですし、少なく見積もりましょうか。 やはり単純に8年の2倍と考えた方がスッキリするかもしれません。 …って考察全否定か! 【結論】 16年後、2024年中に交換する。(今から10年もてば自分は満足です) |

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||